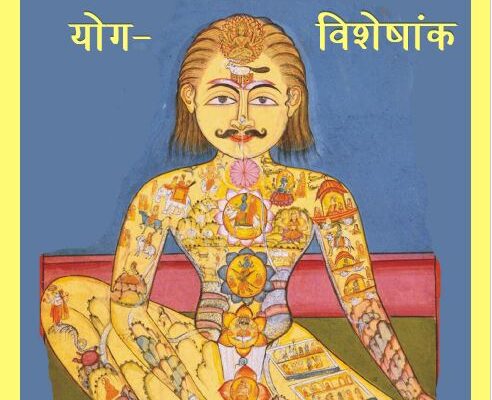

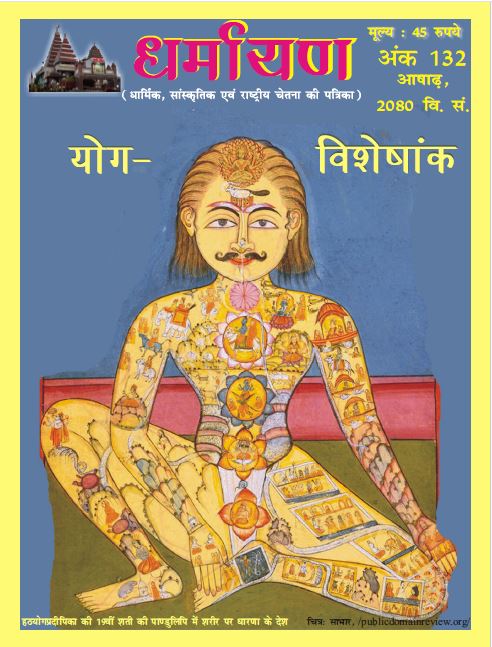

धर्मायण अंक संख्या 132 योग विशेषांक

अंक 132, आषाढ़, 2080 वि. सं., 5 जून-3 जुलाई, 2023ई

श्री महावीर स्थान न्यास समिति के लिए वीर बहादुर सिंह, महावीर मन्दिर, पटना- 800001 से ई-पत्रिका के https://mahavirmandirpatna.org/dharmayan/ पर निःशुल्क वितरित। सम्पादक : भवनाथ झा।

- (Reg. 52257/90, Title Code- BIHHIN00719),

- धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना की पत्रिका,

- मूल्य : पन्द्रह रुपये

- संरक्षक : आचार्य किशोर कुणाल

- सम्पादक भवनाथ झा

- पत्राचार : महावीर मन्दिर, पटना रेलवे जंक्शन के सामने पटना- 800001, बिहार

- फोन: 0612-2223798

- मोबाइल: 9334468400

- सम्पादक का मोबाइल- 9430676240 (Whtasapp)

- E-mail: dharmayanhindi@gmail.com

- Web: www.mahavirmandirpatna.org/dharmayan/

- पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखक के हैं। इनसे सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हम प्रबुद्ध रचनाकारों की अप्रकाशित, मौलिक एवं शोधपरक रचनाओं का स्वागत करते हैं। रचनाकारों से निवेदन है कि सन्दर्भ-संकेत अवश्य दें।

योग अंक की विषयसूची एवं विवरण

1. योग : इष्टदेव के साथ मिलन का शास्त्र

वर्तमान समय में हम ज्यों ही योग का नाम सुनते हैं तो मन में व्यायाम करते हुए लोगों की छवि उभर आती है। योग दिवसों पर विभिन्न प्रकार के आसनों के द्वारा शरीर को स्वस्थ तथा मस्तिष्क को तरोताजा रखने का उपदेश देते हुए, विभिन्न रोगों से छुटकारा पाने के दावे किए जाते हैं। कपालभाति, नेती आदि क्रियाओं के द्वारा केवल शरीर आगत एवं अनागत रोगों से छुटकारा दिला जाता है।

किन्तु हमें विचार करना चाहिए कि क्या भारतीय योग की परम्परा इतनी ही है अथवा इससे कही अधिक व्यापक तथा उपादेय है? यदि हम पतंजलि के योगसूत्र को देखें तो उनके अष्टाङ्गयोग में आसन तो तीसरे अंग के रूप में परिभाषित है, किन्तु परिभाषा के अतिरिक्त आसन का कोई विवरण है।

2. योग की सनातन बहुमुखी धारा- श्री राधा किशोर झा

शास्त्रीय दृष्टि से योग का नाम लेते ही पतंजलि के नाम पर उपलब्ध पातंजल-योगसूत्र का स्मरण हो उठता है। पतंजलि को यदि हम महाभाष्यकार पतंजलि से अभिन्न भी मानें तो ईसापूर्व दूसरी शती में उनका काल निर्धारित है। अब प्रश्न उठता है कि क्या योग के सिद्धान्त तथा व्यहार पक्ष इसी काल में प्रवर्तित हुए? तब हमें पतंजलि से पूर्व की योग-परम्परा को देखने की जिज्ञासा होती है। इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, आरण्यक, कतिपय स्मृति-ग्रन्थ विशेषतः मनुस्मृति, महाभारत आदि पतंजलि से पूर्व के ग्रन्थों में योग का पर्याप्त विवेचन हुआ है और उसी परम्परा को समेकित रूप से पातंजल योगसूत्र में समेटा गया है। इतना ही नहीं, यही परम्परा परवर्ती, पुराणों तथा आगमों में विविध पारिभाषिक शब्दावली केसाथ वर्णित हुई है। इस प्रकार, भारतीय साहित्य में योग की पुष्ट परम्परा विद्यमान है।

3. औपनिषदिक योग- विद्यावाचस्पति महेश प्रसाद पाठक

योगसूत्र भलें पतंजलि के नाम पर लेखे गये हों, किन्तु उसके सिद्धान्त तथा व्यावहारिक पक्षों का विस्तृत वर्णन हमें उपनिषद् ग्रन्थों में मिलते हैं। इनमें से अपेक्षाकृत नवीन कुल 20 उपनिषद् हैं, जिनमें योग से सम्बन्धित सिद्धान्त तथा व्यावहारिक पक्ष विवेचित हुए हैं। श्रीमद्भगवद्-गीता भी योग का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत करती है, भले वहाँ पारिभाषिक शब्दावली का अभाव है। परवर्ती उपनिषदों में इष्टदेव की भिन्नता के आधार पर धारणा तथा ध्यान के स्तर पर योग की अनेक शाखाएँ हो जाती हैं, जिनका व्यावहारिक प्रतिपादन हमें आगमों का शाखाओं- वैष्णव, शैव, गाणपत्य, शाक्त, सौर, आग्नेय आदि में मिलते हैं। वस्तुतः देखा जाये तो योग के व्यवहारपक्ष के कारण ध्यान की विविधता के स्तर पर भारतीय बहुदेववाद की स्थापना हुई है, जितने साधक हैं, सबके अपने अपने ध्येय हो जाते हैं और एक ही देव विभिन्न नाम-रूपों में पृथक्-पृथक् मान लिए जाते हैं। परवर्ती उपनिषदों ने इस तथ्य को योग के सन्दर्भ में अधिक स्पष्ट किया है, अतः योग की परम्परा के अवलोकन के लिए औपनिषदिक योग का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

4. पुराण की परम्परा में योग- डा. श्रीकृष्ण जुगनू

प्राचीन वैदिक सिद्धान्त को प्रवचन के रूप में सरल-सुगम भाषा में आम जनता के बीच प्रचारित करने में पुराण-साहित्य का अद्भुत योगदान रहा है। चमत्कार-भरी कथाओं के माध्यम से पुराण ने हमेशा समाज को अपने सिद्धान्तों से जोड़ने का कार्य किया है। फलतः अनेक विरोधी कथाओं के बावजूद उन कथाओं के संदेश हमेशा वैदिक परम्परा की व्याख्या करते रहे हैं। योग के सिद्धान्त तथा व्यवहार के पक्ष में भी यह सत्य है। उपनिषद्-साहित्य तथा पातंजल योगसूत्र में दिस योग का प्रतिपादन हुआ उसे पुराणों ने भी अपने शब्दों में दुहराया है। वायु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में योग के अंगों का विवेचन द्रष्टव्य है। यहाँ लेखक ने पुराण-साहित्य में योग को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। वास्तविकता है कि पुराण में आगम के तत्त्व हैं। आगम के चार अंगों- ज्ञान, क्रिया, योग तथा चर्या ये चारों पुराणों के भी वर्ण्य विषय हो जाते हैं। अतः स्वाभाविक हो कि पुराण-साहित्य में योग का विशद विवेचन हुआ है।

5. शैव-आगमों में योग के सिद्धान्त एवं व्यावहारिक पक्ष- डा. टी. एस. षण्मुख शिवाचार्य

परम्परा प्राप्त रहने पर यदि प्रवर्तक का नाम भी ज्ञात हो तो उसे आगम कहते हैं- यह आगम की उत्पत्तिपरक परिभाषा है; किन्तु शास्त्रीय दृष्टि से जहाँ इष्टदेव का आवाहन किया जाये वह आगम पद्धति कहलाती है। इस प्रकार आगम की शाखाएँ इष्टदेव के आधार पर स्थूल रूप से विभक्त होती हैं- शैवागम, वैष्णवागम, शाक्तागम, सौरागम, गाणपत्यागम तथा आग्नेयागम। इनमें सबी आगमों में योग का विशद वर्णन हुआ है। ध्यान तथा धारणा के स्तर पर जहाँ क्रियाएँ इष्टदेव से सन्दर्भित हो जाती है, वहाँ योग की शाखाएँ भी परस्पर भिन्न हो जाती है। शैवागम में ध्येय देव भगवान् शिव हैं, अतः शैव योगाचार्य उन्हीं से सम्बन्धित न्यास-धारणा करेंगे, उन्हीं का ध्यान किया जायेगा तथा शिवसायुज्य की ही कामना की जाएगी। इस प्रकार, योग के अंगों में से धारणा तथा ध्यान के गम्भीर विवेचन के लिए आगम की शाखाओं में योग का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उदाहरणस्वरूप यहाँ यहाँ शैवागम के योग सिद्धान्त प्रतिपादित हैं। डा. ममता मिश्र ‘दाश’ के प्रयास से मूल अंगरेजी से अनूदित होकर यह आलेख आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सका है इसके लिए हम उनके आभारी हैं।

6. श्री जगन्नाथ क्षेत्र और यहाँ के अखाड़े- डा. ममता मिश्र ‘दाशʼ

योग का महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक पक्ष है- शारीरिक पुष्टि। प्राचीन काल में योगाचार्यों के अखाड़ों का विवरण हमें मिलता है, जहाँ हनुमानजी की मूर्ति स्थापित मल्ल तैयार किये जाते थे। ये मल्लशालाएँ राजा के लिए सैनिकों, पहलवानों की आपूर्ति तो करती ही थी बल्कि युवकों को भी शारीरिक रूप से बलिष्ठ होने के लिए प्रशिक्षित करने का कार्य करती थी। लगभग सभी नगरों में ऐसे व्यायामशालाओं का इतिहास उपलब्ध होता है। ऐसे भी संकेत मिले हैं कि अनेक प्राचीन व्यायामशालाएँ आज हनुमानजी के मन्दिर के रूप में विख्यात हो गये हैं। ये वास्तव में योग के व्यावहारिक प्रशिक्षण केन्द्र हुआ करते थे। प्रत्येक प्राचीन नगरों में इनके इतिहास का लेखन होना चाहिए। यहाँ पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर के आसपास के अनेक योग-शालाओं पर प्रकाश डाला गया है। हमें आशा है कि अपने अपने नगरों के विभिन्न योगशालाओं/अखाड़ों का इतिहास लोग लिखने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार, यह आलेख एक नयी दिशा प्रदान करता है।

7. योग की अवधारणा- पं. मार्कण्डेय शारदेय

इस योग-विशेषांक में हमने अभी तक योग के विशद सिद्धान्तों तथा ऐतिहासिक क्रम का विवेचन किया, किन्तु वास्तव में जब तक योग का स्वयं अभ्यास न किया जाये, तबतक इसकी सूक्ष्मता समझ पाना कठिन है। अतः योग को सबसे पहले हमें उदाहरणों के जरिये सतही रूप में समझना होगा, तब हम उसकी गहराइयों में उतर सकेंगे। यहाँ योग के व्यावहारिक पक्ष को उभारते हुए लेखक ने संक्षेप में योग की अवधारणा का निरूपण किया है। साथ ही उन्होंने योगके आठ अंगों को सरलता से समझाया है। इस अंक को पढ़ने के लिए पाठक इस आलेख को सर्वप्रथम पढ़ें तो उनके लिए अगला चरण सुबोध होता जायेगा

8. योग के आद्य प्रवर्तक भगवान् हिरण्यगर्भ ब्रह्मा- श्री महेश शर्मा ‘अनुराग’

भारतीय परम्परा सभी शास्त्रों का प्रवर्तन देवताओं से मानती है। उपनिषद् का कथन है कि सभी शास्त्र ब्रह्म के निःश्वास के रूप में हैं। पुराण परमपरा के आधार पर विभिन्न शास्त्र के प्रवर्तन का श्रेय भिन्न भिन्न देवता को देती रही है। इनमें योग के प्रवर्तक ब्रह्माजी माने गये हैं। महाभारत हिरण्यगर्भ को योग का प्रवर्तक कहता है। अद्वैतवादी हिरण्यगर्भ का अर्थ नासदीय सूक्त के आधार पर बीजरूप में अवस्थित प्रथमोत्पन्न ईश्वर को मानते हैं, किन्तु महाभारत एवं अन्य पुराण हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा का अर्थ लेते हैं। वास्तव में पुराणों में आगम की ब्राह्मशाखा भी हमें मिलती है, जो विलुप्त हो गयी है। उस शाखा के ग्रन्थ आज नहीं मिलते हैं, पर पुराणों में बहुत कुछ सन्दर्भ आते हैं। इसी ब्राह्मशाखा की एक झलक हमें इस आलेख में मिलता है, जिसमें चतुर्मुख ब्रह्मा को योगशास्त्र का प्रवर्तक माना गया है।

9. योग से जीवन का उत्कर्ष- डॉ. अजय शुक्ला

शास्त्र कहता है कि योग मन की क्रियाओं को संयमित करती है। हमारा मन हमेशा चंचल अवस्था में भटकता रहता है, उसकी गति भी असीम है। बौद्धकवि अश्वघोष ने इसे बिगड़ैल घोड़ा कहा है। आज की स्थिति में विबिन्न प्रकार के अन्तर्द्वन्द्वों में फँसा व्यक्ति अपने कर्तव्यपथ पर किस प्रकार आगे बढ़कर अपने लक्ष्य पर पहुँचता है यह भी योग के सन्दर्भ में प्रतिपादेय है। योग के सूत्र हमें लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया सिखाती है, हमारे कर्तव्यों को पूर्ण करने में सहायता करती है, यह योग का व्यावहारिक पक्ष है। लेखक की मान्यता है कि ‘योग द्वारा कर्तव्यनिष्ठ अवस्था की ओर प्रस्थान करने से पूर्व सार्थक प्रयास एवं परिणाम के बीच सह-सम्बन्ध स्थापित करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए जिससे साधक एवं साध्य के मध्य एकाकार भाव की परिणिति का यथोचित रूप से सदुपयोग किया जा सके।’

10. जीवन का प्रकाश पुंज ‘योग’- डा. प्रीति सिन्हा

वर्तमान में योग का विशेष प्रयोग शरीर पर किया जा रहा है, किन्तु अन्ततः वह मन को एकाग्र कर साध्य के साथ जोड़ने का साधन है। आधुनिक मनोविज्ञान ने मन की गहराइयों को बहुत हद तक पढ़ने का प्रयत्न किया है। क्लीनिकल साइकॉलॉजी ने प्रयोगों की भी झड़ी लगा दी है, पर प्रश्न है कि क्या आधुनिक मनोविज्ञान योग के द्वारा मन के निग्रह तथा संयोगीकरण की प्रक्रिया पर सही दिशा में उत्तर दे पा रहा है? आधुनिक मनोविज्ञान की विदुषी डा. प्रीति सिन्हा ने इस परिप्रेक्ष्य में योग को देखने का प्रयत्न किया है।

11. योग में गुरु-शिष्य परम्परा और जन सहभागिता- डा. राजेन्द्र राज

हालाँकि सभी शास्त्रों के सूक्ष्म ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है तथापि, योग, आयुर्वेद, संगीत आदि ऐसे शास्त्र हैं, जिनके लिए गुरु की परम्परा की आवश्यकता होती है। गुरु के विना किया गया योग घातक हो सकता है। तन्त्र-योग तो इतना छूट दे देता है कि यदि प्रत्यक्ष गुरु उपस्थित न हों तो कम से कम स्मरण तो अवश्य कर लेना चाहिए! इस प्रकार, योग में गुरु की परम्परा अपेक्षित होती है। अतः प्राचीन काल में अनेक ऐसे आश्रम होते थे, जहाँ विधिवत् योग सिखाए जाते थे। पूर्व के आलेख में हम योगशालाओं की चर्चा देख चुके हैं। यहाँ लेखक ने बिहार में स्थापित योग आश्रम, मुँगेर के सन्दर्भ में अपना मन्तव्य दिया है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में प्राचीन मुद्गल ऋषि का यह आश्रम योग के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष में गुरु-शिष्य परम्परा को मजबूती प्रदान कर रहे है। योग के सन्दर्भ में यह आश्रम बिहार के लिए गौरव का स्थल है।

12. योग-साधना की तैयारी- श्री रवि संगम

वर्तमान समय में हम उपभोक्तावादी जीवन जी रहे हैं। सच्चाई यही है कि वर्तमान विकास की दिशा हमें जिस ओर ले जा रही है, उसमें हम उपभोक्ता मात्र बनते जा रहे हैं। इस उपभोक्तावाद की जो दिशा है, वह उस मरीचिका की तरह है, जहाँ पहुँचकर भी हम उसे आरम्भबिन्दु ही मान लेते है। हमें सुख पाने के लिए जो भौतिक साधन चाहिए। उसकी पूर्ति के लिए हमें पृथ्वी-जैसी सात-सात ग्रहों के संसाधन की आवश्यकता होगी, जो सम्भव नहीं है। अतः आज योग की सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन वह सबसे कठिन भी होता जा रहा है; क्योंकि मन को भटकने के लिए विषय बढ़ते जा रहे हैं। आज योग में सबसे कठिन स्तर है- प्रत्याहार। उसके लिए हमें यम और नियम को अपनाना होगा। आरम्भ करने के लिए तैयारी करनी होगी। कैसी तैयारी होनी चाहिए—इसपर प्रस्तुत है एक आलेख।

13. रामचरितमानस की रामकथा- आचार्य सीताराम चतुर्वेदी

यह हमारा सौभाग्य रहा है कि देश के अप्रतिम विद्वान् आचार्य सीताराम चतुर्वेदी हमारे यहाँ अतिथिदेव के रूप में करीब ढाई वर्ष रहे और हमारे आग्रह पर उन्होंने समग्र वाल्मीकि रामायण का हिन्दी अनुवाद अपने जीवन के अन्तिम दशक (80 से 85 वर्ष की उम्र) में किया वे 88 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए। उन्होंने अपने बहुत-सारे ग्रन्थ महावीर मन्दिर प्रकाशन को प्रकाशनार्थ सौंप गये। उनकी कालजयी कृति रामायण-कथा हमने उनके जीवन-काल में ही छापी थी। उसी ग्रन्थ से रामायण की कथा हम क्रमशः प्रकाशित कर रहे हैं। इस अंक में रामचरितमानस से अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड एवं किष्किन्धाकाण्ड की कथावस्तु संकलित हैं।

महावीर मन्दिर प्रकाशन

महावीर मन्दिर प्रकाशन

महावीर मन्दिर प्रकाशन

महावीर मन्दिर प्रकाशन

धर्मायण, अंक संख्या 114, परमहंस विष्णुपुरी विशेषांक